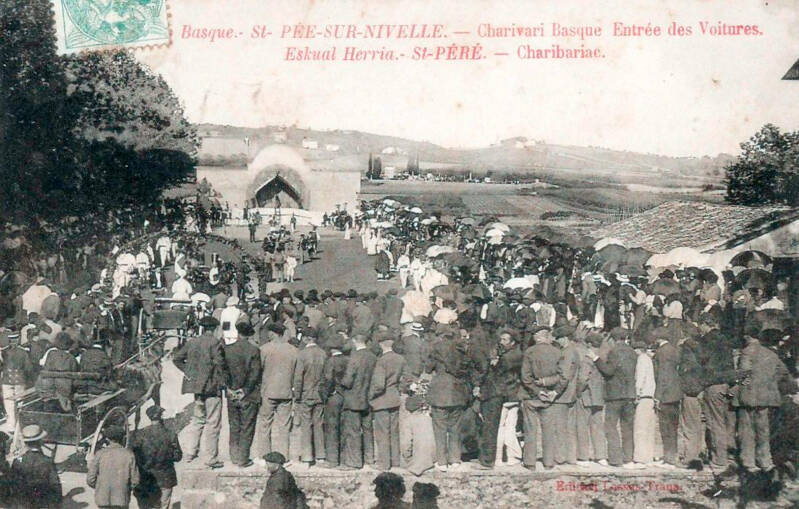

Charivari à Saint-Pée-sur-Nivelle - circa 1910

Les charivaris, événements populaires et bruyants, ont traversé les siècles en Europe sous diverses appellations, telles que "charivari", "cencerrada", "rough music". Ces parades ont souvent été utilisées comme des formes de protestation collective ou de moquerie sociale, où une communauté exprimait publiquement sa réprobation envers un individu ou un groupe jugé coupable d'une conduite immorale ou déviante selon les normes locales. Au Pays Basque, ces manifestations prennent des noms variés : karrusa, galarrotsak, toberak, ou cavalcades.

L'usage de ces rituels remonte à des siècles, et leur forme théâtrale a évolué tout en conservant une forte dimension collective et symbolique. Dans les villages basques, ces parades étaient des moments où la communauté, à travers des chants, des bruits de casseroles et de cloches, et souvent des déguisements burlesques, "ridiculisait" ou "exposait" publiquement ceux qui s'étaient rendus coupables de transgressions sociales : des mariages précipités, des adultères, des comportements jugés déviants, ou encore des personnages en rupture avec les traditions du village. La mise en scène de la réprobation, par les karrusas et autres formes de cavalcades, était un moyen de maintenir l'ordre social tout en offrant à la collectivité un exutoire festif.

Les karrusas, notamment, étaient caractérisées par une procession bruyante, où les participants, souvent des hommes et des femmes masqués, déambulaient dans les rues avec des instruments tels que des tambours, des cornes, des cuillères en bois, ou encore des chaînes, générant ainsi un vacarme destiné à marquer les esprits. Le défilé pouvait parfois se terminer par une scène théâtrale où l’on simulait une "punition" symbolique de la personne ou de la situation à l’origine du mécontentement.

Ces manifestations étaient parfois perçues comme une sorte de catharsis collective, permettant à la communauté de purger ses rancœurs et ses frustrations, tout en réaffirmant les normes sociales et morales en vigueur. Toutefois, cette pratique n'était pas sans controverse. Bien qu'elle ait servi à rappeler à l'ordre ceux qui s'en écartent, elle pouvait également être utilisée de manière abusive ou vindicative, transformant un acte de réprobation en un moyen d'humiliation publique.

Les charivari, comme d'autres formes de révoltes populaires, ont ainsi traversé l’histoire du Pays Basque, contribuant à la culture locale tout en soulignant l’importance de la communauté dans la régulation des comportements individuels. Ces coutumes ont perduré jusqu'à 1937, où elles ont peu à peu disparu, notamment avec l'émergence de régimes politiques plus autoritaires et l'évolution des structures sociales.

Néanmoins, le souvenir de ces traditions reste inscrit dans la mémoire collective, car elles représentaient bien plus qu'un simple événement festif. Elles étaient un outil de régulation sociale, un miroir de la solidarité communautaire et un acte théâtral qui reflétait les tensions et les attentes d'une époque donnée. Les karrusas et autres parades charivariques demeurent un héritage culturel vivant du Pays Basque, qui témoigne de l’importance du collectif dans la gestion des conflits sociaux à travers les âges.

Ajouter un commentaire

Commentaires