Ogi : bien plus que du pain au Pays basque

En basque, ogi signifie simplement « pain ». Mais au fil des siècles, ce pain du quotidien a accumulé autour de lui une riche constellation de mythes, de croyances et de pratiques qui témoignent de sa place centrale dans la culture basque.

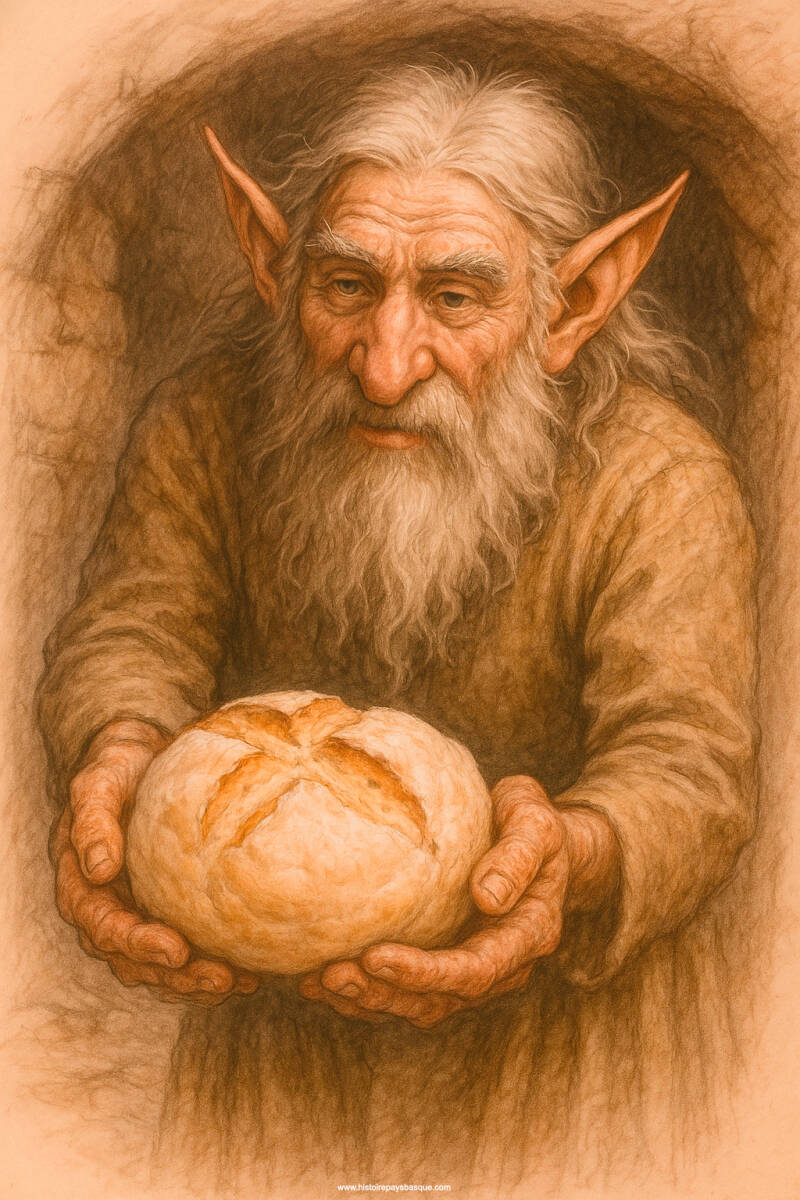

Le pain, cadeau des êtres mythologiques

Dans les légendes, le pain est souvent associé aux Laminak, ces êtres souterrains bienveillants. Ils laissent parfois, en remerciement d’un service rendu, un cadeau de pain blanc, un mets rare autrefois. Ce geste symbolise l’entraide traditionnelle entre voisins… et entre mondes.

Un aliment doté de vertus mystiques

Le pain n’est pas qu’un aliment : il fut longtemps entouré de précautions religieuses ou superstitieuses. On lui attribuait même des pouvoirs.

Un célèbre dialogue populaire oppose le pain de blé et celui de maïs (méture) :

-

« Ezta garia bezelako belarrik » — Il n’y a pas d’herbe comme le blé, dit le pain de blé.

-

« Ni naizan lekuan ez da goserik » — Là où je suis, on ne connaît pas la faim, répond la méture.

Cette joute poétique rappelle la complémentarité essentielle des deux céréales dans l’alimentation basque.

Talo, pastetx et autres pains du foyer

Traditionnellement, les pains de blé, de maïs et de seigle sont cuits au four. Mais certaines préparations suivent un rituel bien particulier :

-

Les galettes de maïs, connues sous le nom de talo (ou pastetx en Soule), sont grillées dans la cheminée à l’aide d’un gril spécifique.

Lorsqu'elles sont fourrées au fromage, on les appelle marrakuku ou marukuku. -

On cuisait aussi autrefois de petits pains enfouis sous la cendre, ou encore sous les braises, dans de petites casseroles métalliques.

Quand faire le pain ?

Les anciens affirmaient que le lundi et le samedi étaient les jours les plus propices à la fabrication du pain.

Le jour de sainte Agathe, en revanche, on ne faisait ni pain… ni lessive.

Le pain de Noël : un protecteur de la maison

Dans de nombreux villages de Biscaye, du Gipuzkoa et d’Álava, une tradition fascinante entoure le pain laissé sur la table la nuit de Noël.

On touche les quatre coins de la table avec ce pain, avant de le placer au centre et de l’embrasser. Conservé toute l’année, il ne moisirait jamais et servirait de remède contre la rage.

Selon la croyance, ce pain pourrait :

-

calmer la mer agitée,

-

retenir une rivière sortie de son lit,

-

empêcher la grêle si on le lance en l’air pendant la tempête.

Des gestes de respect envers le pain

Le pain est traité avec une véritable dévotion :

-

On embrasse le pain destiné à un mendiant.

-

On ne laisse jamais un couteau planté dedans.

-

On ne pose pas un pain à l’envers — cela ferait souffrir les âmes des défunts.

-

Si du pain tombe par terre, on le ramasse à la main, on l’embrasse ou on le montre au feu avant de le manger.

Le pain du mendiant, quant à lui, était censé aider les enfants ayant du mal à parler.

Le pain bénit : entre religion et traditions ancestrales

Certaines pratiques ont été réinterprétées par le christianisme. On disait par exemple :

-

que le pain de la saint Blaise — comme tout pain bénit — ne moisissait jamais,

-

qu’il protégeait chiens et chats de la rage,

-

que le pain de Pâques, offert aux filleuls, pouvait servir dans des rituels d’apaisement,

-

que le pain bénit après la Chandeleur restait intact toute l’année.

On conservait aussi à la maison la part du pain bénit le jour de sainte Agathe, pour préserver le foyer de l’incendie.

Le pain dans les rites funéraires

Jusqu’à une époque récente, les enterrements incluaient un geste saisissant : une jeune femme du voisinage portait sur sa tête un panier rempli de pains, qu’elle déposait ensuite sur la sépulture ou sur le jarleku (le banc de la maison).

Ces petits pains appelés olatak, bénits, étaient souvent ornés de trois ou quatre protubérances pointues, rappelant des swastikas ou des triskèles.

Ils semblent destinés à “nourrir” symboliquement les morts et à assurer leur paix.

Dans les légendes basques, les Laminak, offrent parfois du pain blanc en remerciement, symbole de l’entraide entre voisins et entre mondes.

Ajouter un commentaire

Commentaires