L’histoire de l’hydroélectricité en France commence en 1869, lorsque Aristide Bergès, ingénieur visionnaire, exploite la force hydraulique de la rivière à Lancey pour produire de la pâte à papier. Dès 1882, il franchit une nouvelle étape en générant de l’électricité à partir d’une conduite forcée et d’une dynamo, posant ainsi les bases de la production hydroélectrique moderne. En 1878, il popularise le terme désormais célèbre de "houille blanche", désignant l’énergie hydraulique.

Les premiers aménagements hydroélectriques reposent sur des petits barrages et des chutes d’eau naturelles, avant l’émergence de projets d’envergure comme le barrage de Rochebut, mis en service en 1909. Ce site devient le premier réservoir hydroélectrique commercial de France. Cependant, à cette époque, le manque de capitaux limite les investissements, poussant la France à recourir à des technologies étrangères.

La Première Guerre mondiale agit comme un catalyseur dans la prise de conscience des enjeux énergétiques. Entre 1914 et 1919, la puissance hydroélectrique installée en France passe de 475 à 852 MW. Cette progression rapide débouche sur l’adoption de la loi du 16 octobre 1919, qui place l’exploitation des ressources en eau sous autorisation de l’État, marquant ainsi le début de la régulation publique de l’énergie hydraulique.

Le barrage de Sainte-Engrâce en 1956

Le barrage de Sainte-Engrâce : un pilier de l’hydroélectricité en Haute Soule et dans le Pays basque

Situé en Haute Soule, le barrage hydroélectrique du gave de Sainte-Engrâce marque les débuts des grands aménagements hydroélectriques de la région. Construit entre 1914 et 1915, il capte notamment les eaux du spectaculaire canyon de Kakuetta, un site emblématique des Pyrénées-Atlantiques. Ce barrage constitue une pièce maîtresse du patrimoine énergétique local.

Inaugurée en 1917, la centrale hydroélectrique de Licq-Athérey, exploitée par la SHEM (Société Hydro-Électrique du Midi), a joué un rôle majeur dans l’électrification du Pays basque. Grâce à cette infrastructure, de nombreuses infrastructures régionales ont pu être alimentées : les voies ferrées, les transports en commun comme le tramway du BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz), les Forges de l’Adour, et des secteurs industriels locaux, dont l’industrie de l’espadrille souletine.

Le barrage de Sainte-Engrâce dans les années 1930

Face à l’augmentation de la demande énergétique d’après-guerre, le barrage de Sainte-Engrâce a été surélevé entre 1953 et 1954, renforçant sa capacité de production. Mis en service en 1955, l’ouvrage mesure 49 mètres de long et 38,4 mètres de haut. Il est implanté sur la rivière de Kakuetta et peut stocker jusqu’à 335 000 m³ d’eau, couvrant une surface de 3 hectares.

Le barrage de Sainte-Engrace en 1956

Avec une puissance installée de 1 mégawatt, le site produit environ 4 millions de kilowattheures d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1 100 personnes — soit quatre fois la population de la commune voisine de Licq-Athérey. Ce rendement illustre l’efficacité de cette énergie renouvelable au cœur du territoire.

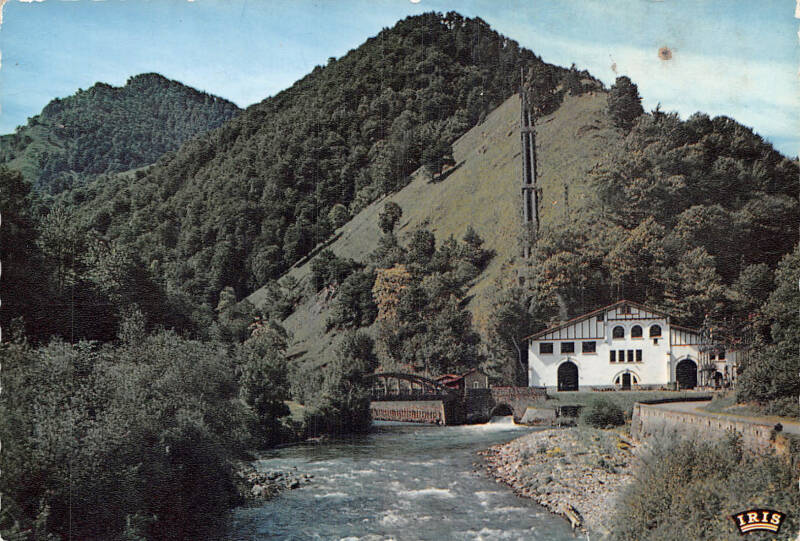

La centrale hydroélectrique de Licq-Atherey dans les années 1950

La centrale hydroélectrique de Licq-Atherey dans les années 1950

Véritables témoins de l’histoire industrielle locale, le barrage, la centrale et ses usines annexes incarnent l’importance stratégique de l’hydroélectricité dans le développement économique et social du Pays basque.

Ajouter un commentaire

Commentaires