La fontaine villageoise : cœur vivant de la vie basque rurale

Au cœur des villages du Pays basque, la fontaine n’était pas qu’un simple point d’eau. Elle représentait un lieu central de la vie quotidienne, un espace de rencontres, d’échanges et de solidarité.

Un rituel du quotidien

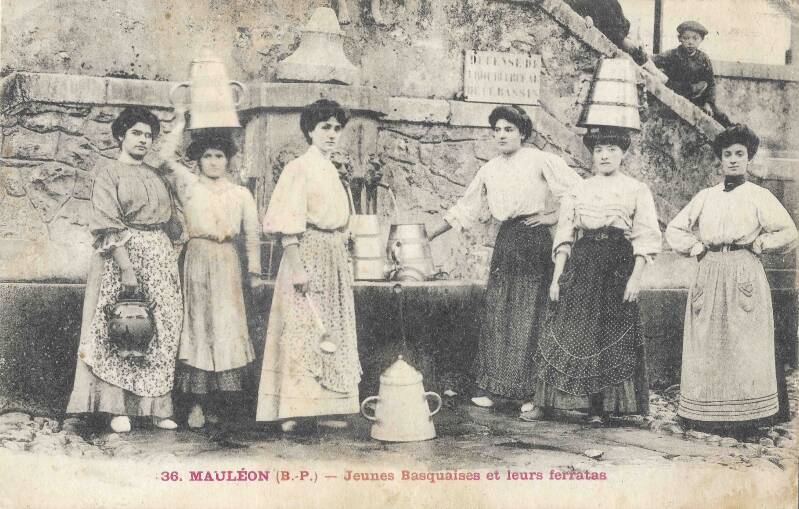

Dès l’aube, les premières silhouettes apparaissaient dans les ruelles, portant avec habileté une pegarra ou une ferreta sur la tête. Ces récipients traditionnels servaient à puiser l’eau pour les besoins du foyer : cuisine, vaisselle, lessive…

Tout au long de la journée, les allers-retours vers la fontaine rythmaient le quotidien. Les femmes s’y retrouvaient pour discuter, échanger des conseils ou partager quelques confidences. Autour d’elles, les enfants riaient, jouant à proximité des jets d’eau, transformant les lieux en terrain d’aventure.

Un symbole de vie communautaire

La fontaine villageoise était bien plus qu’un équipement utilitaire : elle symbolisait la cohésion sociale et l’entraide. Dans un monde sans eau courante, elle incarnait l’esprit collectif et les liens qui unissaient les membres de la communauté.

Mauléon-Licharre en 1910

Saint-Jean-Pied-de-Port en 1913

Pegarra et ferreta : objets du quotidien et témoins d’un savoir-faire

La pegarra, dont l’origine remonte à l’époque carolingienne (IXe siècle), a pris au fil du temps une forme proche de celle d’une théière. La ferreta, ou herrade en gascon, est apparue plus tard. Elle pouvait contenir environ 10 litres d’eau et pesait jusqu’à 15 kilos une fois remplie.

Ces deux récipients se portaient sur la tête à l’aide d’un petit coussin circulaire, assurant stabilité et confort. À la maison, ils étaient posés sur l’évier, et l’eau était utilisée à la louche, geste après geste.

La corvée de l'eau en 1906

Ajouter un commentaire

Commentaires